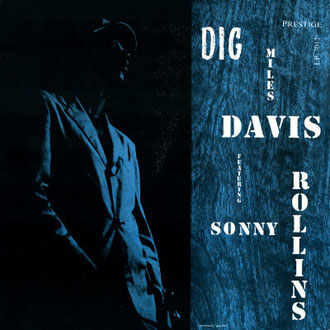

Miles Davis - Dig (Prestige PRLP 7012)

(October 5, 1951)

・パーソナル

- Miles Davis (tp)

- Jackie McLean (as -1/4)

- Sonny Rollins (ts)

- Walter Bishop Jr. (p)

- Tommy Potter (b)

- Art Blakey (d)

・収録曲

- Dig

- It's Only a Paper Moon

- Denial

- Bluing

- Out of the Blue

- Conception

- My Old Flame

・詳細

マイルスの、「ビバップもいいけど、もちょっと先に行こう。その前に整理しておこうよ。」といった、少し勉強会的な雰囲気もあるアルバムで、この時代特有のリバーブ(スプリング?)が効いた録音です。マイルスが若手を率いて、「ちょっとやってみたいことがあるんで。」といった感じで、マクリーンもロリンズもどこかクールに、カッコつけて吹いてる感じです。

そしてリーダーのマイルスが淡々とクールなフレーズでまとめていくところで、おかしなことはできない雰囲気もあったと思います。

マクリーンの特徴である「ひしゃげた音色」ですが、このころのロリンズも同じような音色だと感じませんか?マクリーンとロリンズは、高校時代から一緒に演奏していたそうで、ダークな決して過剰なエモーションを感じない、クールな音色もどこか意識しあっているように思います。

この録音でのマクリーンとロリンズの共通点は、

- リードがパキパキいっているアタック音

- 全部の音にタンギングをつけようとしてリードミスする

- 音程の怪しさ

などがあげられます。

特に「Denial」のマイルスのソロに続くロリンズのソロの音程はきついものがあります(多分マウスピースの抜き差しによるチューニング自体が間違っているので途中で修正できなかった?)が、かまわず突っ切ります。マイルスの音程のよさが感じられるタイミングのひとつです。

この時代、「マクリーンはチャーリー・パーカーのコピー丸出しだった。」という話がありますが、この録音のマクリーンのフレーズにも、もちろんパーカーイデオムにあふれています。

しかし、このころからマクリーンの独自性をより感じるのは、そのリズムというか、ビートのとり方にあるように思います。

基本的にマイルスもロリンズもマクリーンも、二拍単位のバップイデオムによるフレーズを紡いでいき、それが勉強会のような雰囲気を出す要因の一つなのですが、その中でもジャッキー マクリーンの3,4小節続けるようなフレーズでは、途中で二拍単位のフレーズを一拍ずらして吹くことで、ビートも一拍ずれる感覚を表現しています。ロリンズが二拍単位で淡々とフレーズを繋げていくのとの違いでそれをより感じます。

この「二拍フレーズ一拍ずらし」によるビートの出し方は、チャーリー・パーカーの1941年の「Cherokee」にも聞けるバップの一つの方法論ではありますが、マクリーンがやるそれは、又違ったニュアンスで、独特の音色と共に、マクリーンの持つ独自性のひとつなので、いろんな録音でも確認できます。

このアルバムでは、この時代のフレーズのつなぎ方の典型を知ることのできる、ある意味わかりやすいもので、いろいろなものに手を出すマクリーンの原点を知る上で最適な一枚なのではないでしょうか。